- Data di pubblicazione

- 18/11/2025

- Ultima modifica

- 18/11/2025

esterno, dio / draussen, gott: dopo il primo studio, a Pieve di Cento il ritorno di Filippo Michelangelo Ceredi con la versione completa

Un anno fa Filippo Michelangelo Ceredi presentava a Pieve di Cento il primo studio di un lavoro nato da un ritrovamento d’archivio preziosoa: 33 audiocassette con le voci di donne e uomini italiani deportati come oppositori politici nei lager nazisti, registrate a metà anni Novanta dalla giovane psicologa Fiorella Rodella. Quelle voci, sospese tra racconto e silenzio, tra vuoti del nastro e memoria che riaffiora, sono tornate a farsi ascoltare e hanno acceso un percorso artistico e civile. Oggi quel progetto, intitolato esterno, dio / draussen, gott, diventa spettacolo compiuto e, dopo il debutto di ottobre al Teatro Garibaldi di Palermo, il 22 novembre alle 21 approda di nuovo al Teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento per la Stagione Agorà.

Il punto di partenza resta l’archivio. Nel 1995 Fiorella Rodella intervista 51 ex deportati per la sua tesi di laurea, costruendo una raccolta di testimonianze orali unica per integrità e prossimità umana. Quelle cassette vengono digitalizzate nel 2019, trascritte con un software e poi corrette “a mano”. Proprio lì nasce il titolo dello spettacolo: un errore di trascrizione trasforma la parola “starnutiva” in “esterno dio”, refuso involontariamente evocativo che diventa chiave poetica e politica del lavoro. Ceredi (assieme a Giovanni Onorato) riaprono l’archivio sulla scena, ne sfogliano i materiali, montano i frammenti e preparano il pubblico all’ascolto delle voci. L’archivio diventa così non un monumento, ma una relazione viva con la memoria, un’elaborazione condivisa.

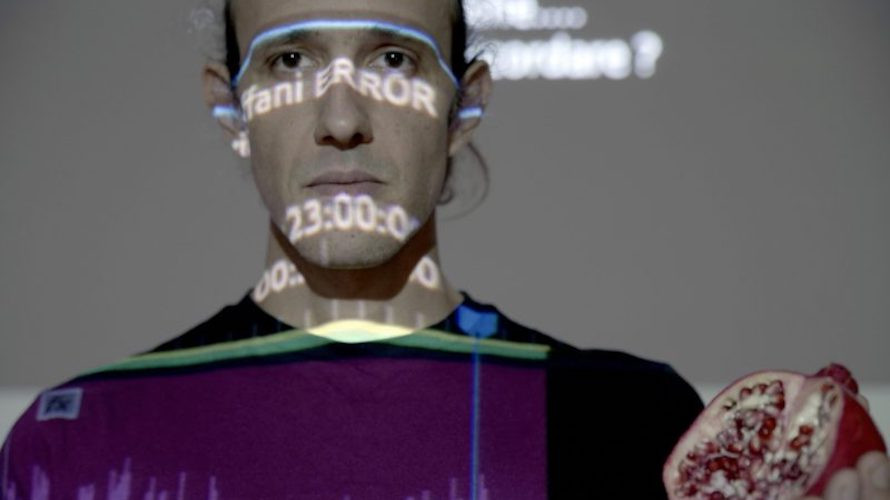

Il cuore del lavoro è l’ascolto, inteso come atto teatrale. Le voci registrate – con i loro tempi, esitazioni, inflessioni – compongono una narrazione collettiva degli anni 1943-1945 che non cancella le singole identità: Ferdinando, Pierina, Celio (tra gli altri) riemergono con storie e caratteri, sottraendosi all’anonimato del trauma. La scena ne segue il passo, fa spazio al nastro magnetico e ai suoi “difetti” come parte della verità del documento, costruendo un percorso che dichiara anche la fallibilità della ricerca: rimettere ordine, dare senso, accettare che alcuni tasselli restino opachi. Per Filippo Michelangelo Ceredi, che ha intrecciato spesso biografia e storia (si pensi a Between Me and P.), questa nuova creazione è proprio la prosecuzione di una ricerca sul rapporto tra archivio e presenza, tra documento e immaginario.

“Giovanni ed io sfogliando l’archivio creato da Fiorella, siamo rimasti subito colpiti dall’integrità e dalla potenza delle testimonianze degli ex deportati, ma anche dalla relazione profondamente umana in cui queste testimonianze sono state registrate – scrive Ceredi -. Fiorella ci ha raccontato di aver dapprima scritto, poi telefonato, e infine incontrato queste persone, partendo da Bologna e andando in treno o accompagnata dai suoi genitori in macchina, nelle città o nei paesini dell’Italia centro-settentrionale. Ci ha raccontato che quelle non erano le semplici visite di una psicologa, ma erano delle occasioni per festeggiare, perché gli ex deportati molto spesso non avevano mai parlato della loro esperienza di deportazione e prigionia nei campi di concentramento. Il fatto che arrivasse una studentessa ad ascoltarli e registrarli era percepito come una grande gioia, un incontro da celebrare con pranzi e lunghe conversazioni. Il nostro lavoro artistico si è perciò rivolto a diversi livelli della narrazione: l’importanza documentale delle testimonianze in sé, ma anche al lavoro di raccolta forte e delicatissimo che Fiorella Rodella – allora ventiseienne – ha svolto e che ad oggi costituisce un patrimonio importante nella storia della deportazione politica italiana. Ispirati da questo, ci siamo dedicati a trovare una forma in cui le testimonianze potessero tornare a noi con la stessa cura e gentilezza”.

In scena, accanto al regista – che firma anche testi originali, scenografia e visual – c’è Giovanni Onorato (che co-firma anche la drammaturgia), mentre Andrea Trona cura il sound design, Isadora Giuntini le luci. La natura prevalentemente acustica del dispositivo rende la performance accessibile a persone cieche e ipovedenti.

Il progetto nasce nell’ambito di A tutti, voci dalla storia, ideato da Liberty e sostenuto da Unione Reno Galliera, Città Metropolitana di Bologna, Comuni di Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio, Parco della Memoria Casone del Partigiano “Alfonsino Saccenti”, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, di ANED – Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti e con il supporto di altri partner.