- Data di pubblicazione

- 22/11/2018

- Ultima modifica

- 22/11/2018

Il teatro incandescente di Mimmo Borrelli

Da 22 al 24 novembre un focus tra Bologna, Casalecchio di Reno e Castel Maggiore

La sua lingua è un misto di dialetti dell’area dei Campi Flegrei, una lingua carica della lava vulcanica che ribolle nella sua terra d’origine, incastonata dentro il Golfo di Pozzuoli, a ovest di quello di Napoli. Non assomiglia a quella di Eduardo e neppure a quella di Enzo Moscato o di Annibale Ruccello. Mimmo Borrelli, infatti, artista tra i più noti e apprezzati del panorama italiano, classe 1979 e già nell’olimpo dei grandi drammaturghi e attori del nostro tempo, scrive e parla in una lingua tutta sua, eco di vite e luoghi attraversati e condivisi, ma comunque attribuibile solo al suo ingegno, alla sua particolare sensibilità nei confronti di suoni e sentimenti di quella terra. Il dialetto come lingua della scena più sperimentale, d’altronde, ha una tradizione che dal novecento arriva ai giorni nostri, con esperimenti che percorrono l’Italia da nord a sud, e la storia ha insegnato che gli esiti più originali non nascono da un mimetismo linguistico, cioè dalla lingua della vita domestica e antica portata sul palcoscenico, ma da una lingua inventata. Da una lingua, cioè, che ai dialetti attinge per ricavarne suoni e parole incarnati nelle ‘cose’, più aderenti alla realtà, più vicini ai segreti. Così Borrelli ha dato vita a opere, da ‘Nzularchia del 2005 che gli valse il Premio Riccione, a Sanghenapule, nato da una collaborazione con Roberto Saviano per Il Piccolo di Milano, all’ultimo acclamatissimo La Cupa, vincitore del premio Lo Straniero-Gli Asini, che non mettono mai a rischio la comprensione di chi ascolta senza conoscere il napoletano, ma che anzi, attraverso la durezza aspra e fisica di quella lingua divenuta letteratura senza perdere le sue radici popolari, sprigiona perfino un eccesso di senso, che passa per altre vie, aprendo varchi a significati altri e dimensioni più profonde.

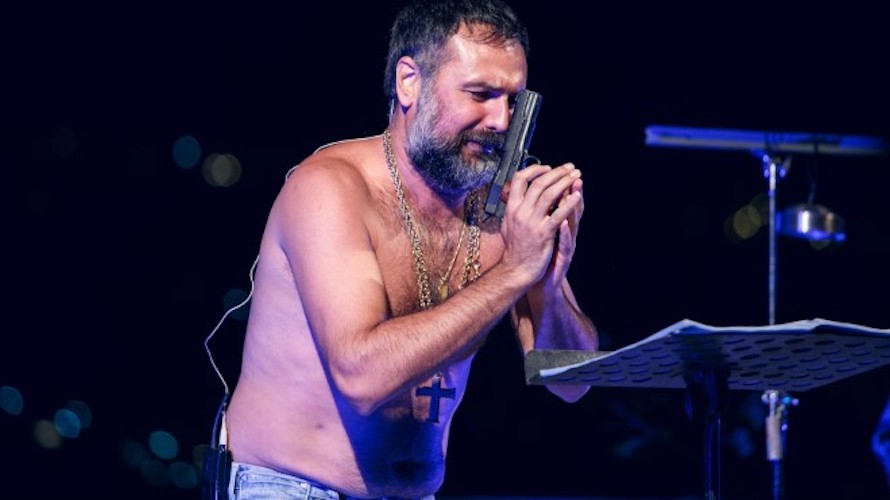

Dal 22 al 24 novembre se ne avrà un saggio a Bologna e provincia, dove l’artista approda per la prima volta, grazie a un focus intitolato al suo teatro, curato dal Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno Ater-Circuito Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna e la stagione Agorà, con la partecipazione del Festival Politicamente Scorretto e della Cineteca di Bologna. Proprio dalla cineteca e nell’ambito della rassegna citata si parte, il 22 novembre, con la proiezione del film documentario A Sciaveca diretto da Paolo Boriani, che ha disegnato un ritratto del drammaturgo attraverso il suo omonimo testo che nel 2007 vinse il Premio Tondelli, guidandoci alla scoperta del suo mondo quotidiano, della sua terra, dell’ambientazione delle sue storie. La sciaveca è una rete da strascico, ma i bacolesi la usano per definire qualcosa di negativo e di melmoso. Il film si muove infatti tra bellezza e bruttezza di Napoli, in mezzo al paese di pescatori in cui vive Borrelli e in un ex-lido abbandonato, tra figure surreali, ma luminose e vere. Il drammaturgo ne parlerà, dopo il film, con Elena Di Gioia, direttrice artistica di Agorà e Cira Santoro, responsabile del Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno. Il 23 novembre la palla passa appunto ad Agorà, che nel Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore, alle 21, ospita Malacrescita, tratto dalla tragedia La Madre: ’i figlie so’ piezze ’i sfaccimma, rivisitazione del mito di Medea, di e con Mimmo Borrelli e le musiche in scena di Antonio della Ragione. Una storia di camorra, di dolore e tenerezza, tra terra dei fuochi, pomodori contaminati, e un amore folle per un delinquente che porta alla distruzione. È la vicenda di Maria Sibilla Ascione, una bambina metà vergine innocente metà maga e strega, con un destino segnato dalle linee della mano incrociate a forma di M, che significa, secondo le credenze pagano-contadine, ad avere un rapporto soprannaturale spirituale con i morti e dunque a praticare riti di guarigione da malocchio e fatture. Il 24 novembre, sempre alle 21, al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno va in scena infine Napucalisse, che lo vede in scena, sempre con le musiche dal vivo di Antonio della Ragione, in un’invettiva che assomiglia a una preghiera, con cui scava nella rabbia di una città, Napoli, “luogo ideale per perdere la speranza” con l’animo che ribolle, come il suo Vesuvio: un monologo incandescente che con il suo vortice di parole e voci invoca il fuoco per bruciare di pietà e di speranza.